Bientôt nous serons peut-être dans un monde où votre robot-tondeuse négociera un coin de votre jardin contre quelques jetons d’AUKI. C’est la promesse d’Auki Labs, le projet DePIN qui transforme chaque téléphone, drone ou Tesla en nœud d’un « cerveau spatial » décentralisé. Dans ce tour d’horizon complet, nous décortiquerons :

- Les éléments clés du manifeste d’Auki (machines, sixième protocole, langage immersif, vie privée, évolution des capteurs, mouvement de décentralisation et posemesh).

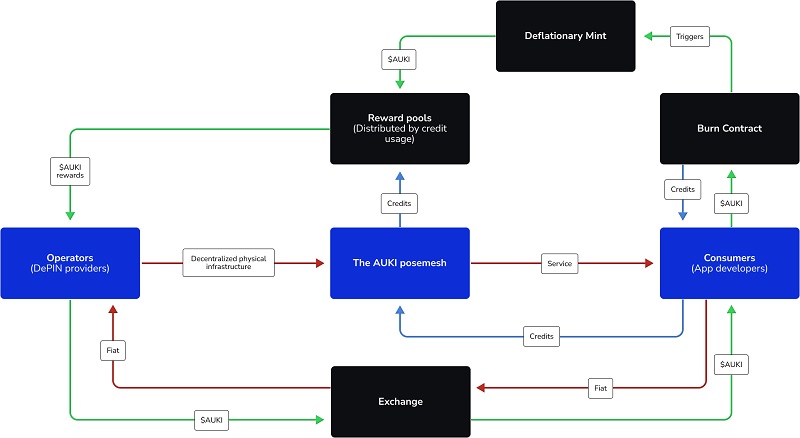

- Les tokenomics qui font tourner la machine.

- Les implications économiques et philosophiques d’un réseau où l’IA perçoit le monde sans le fournisseur de données en patron.

La machine sans ses sens – quand l’IA trébuche dans le noir

Nos intelligences artificielles actuelles sont des prodiges enfermées dans une cave sans fenêtre : elles lisent l’internet mais ignorent la table sur laquelle trône votre café. Naval Ravikant pressentait en 2014 le besoin d’un « cinquième protocole », un langage économique pour que machines négocient entre elles l’usage de la bande passante. Les 4 premiers protocoles : physique (hardware & co), Internet, couche de transport et couche applicative. Pourtant, il oubliait la machine proprioception, cette faculté de savoir où se termine votre bras et où commence le mur. Sans elle, les voitures autonomes restent des aveugles guidées par des cartes approximatives et les robots humanoïdes se cognent aux coins de table comme des étudiants après une soirée tequila. Ainsi, la prochaine explosion démographique de 100 milliards de « citoyens » numériques et physiques exige un sens de l’espace partagé ; sinon, c’est la cacophonie.

Le 6e protocole – l’espace devient langue universelle

Si le protocole TCP/IP transporte des paquets sur Internet, et Bitcoin transporte de la valeur, le Spatial Layer d’Auki transporte… la réalité. Lili Cheng, chez Microsoft, nous dit que « la réalité mixte est les yeux et les oreilles de l’IA ». Traduction : sans cette couche, l’IA est sourde, muette et claustrophobe. Tesla l’a compris : ses millions de véhicules cartographient la planète en 4D, chaque rétroviseur devient un pixel vivant. Le sixième protocole est le pont où les bits rencontrent les atomes ; or, la guerre fait rage entre GAFAM et Telsa pour en être l’architecte. Auki tranche en proposant une bibliothèque spatiale ouverte où chacun prête ses yeux (caméras), son cerveau (GPU) ou ses jambes (robots) sans livrer la clé de sa maison.

La couche du langage – quand l’AR devient dialecte maternel

Terence McKenna affirmait qu’une culture évolue à la vitesse de son langage. Or, l’AR (augmented reality, ou réalité augmentée) n’est pas qu’un écran collé à la rétine ; c’est un nouveau vernaculaire où penser devient montrer. Grâce au posemesh (voir ci-dessous), 2 amis peuvent voir le même dinosaure holographique évoluer sur la table d’un café sans que le serveur n’ait à signer un accord de non divulgation. Cette «couche linguistique » fusionne trois piliers : l’IA générative pour créer, le spatial computing (combinant réalité augmentée et virtuelle) pour ancrer, et la blockchain pour garantir que votre dinosaure reste bien votre dinosaure. La transition sera plus violente que celle du desktop au mobile : demain, l’échec d’une start-up AR sera aussi tragique qu’un bug WhatsApp aujourd’hui.

Glassholes & vie privée – la caméra dans nos yeux, la liberté dans nos mains

Souvenez-vous des Google Glass et des « glassholes » agressés dans la rue il y a une dizaine d’année. Ironie : en 2025, les Ray-Ban Meta font la une des magazines sans qu’aucun café latte ne vole après la tête de ses utilisateurs. Pourquoi ? Nous avons échangé notre indignation contre la dopamine des stories. Les protocoles de positionnement visuel d’Apple ou Niantic exigent une vidéo continue de notre environnement ; un stream de vie privée en 1080p. Auki inverse la vapeur : au lieu d’envoyer la vidéo brute à un serveur, le réseau échange des empreintes spatiales chiffrées entre appareils proches. Votre salon reste votre sanctuaire, même si votre robot aspirateur cartographie la cuisine pour un colis Amazon.

L’évolution sensorielle – quand l’homme devient sherpa du robot

Un Londonien a récemment croisé un type avec un robot sur le dos : pas une scène de Blade Runner, mais une collecte de données Google. Nous sommes passés des voitures Street View aux Roomba espions, en passant par les smartphones Pokémon GO. Chaque étape agrandit le tissu numérique de la planète, mais la phase suivante sera exponentielle : capteurs domestiques, lunettes AR, drones-livreurs. Amazon voulait avaler iRobot non pour aspirer la poussière, mais pour aspirer la carte de votre intérieur. Le posemesh propose une alternative coopérative : vous gardez le capteur, vous choisissez ce que vous partagez, et vous êtes payé en tokens AUKI. Le robot reste votre serviteur, non votre espion.

La décentralisation – l’armée des builders contre l’oligarchie

Le mouvement crypto a financé plus de casinos que d’usines. Pourtant, la bataille pour le spatial computing est la guerre froide des infrastructures. Meta a licencié plus d’ingénieurs en 2023 que tout le Web3 ne comptait de contributeurs. Auki replace la decentralisation là où elle fait mal : la propriété des capteurs physiques. Le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) est la boite à outils qui transforme votre GPU inutilisé en LIDAR virtuel pour un drone en Suède. L’enjeu n’est pas seulement économique ; il est civilisationnel. Si nous laissons Big Tech verrouiller la couche spatiale, nous échangeons notre liberté cognitive contre des filtres TikTok.

Le Posemesh d’AUKI – le réseau où l’espace se tokenise

Contrairement aux rêves monolithiques d’un « Google Earth en 4K », le posemesh est une mosaïque de clusters qui naissent et meurent comme des nuages. Un casque VR (de réalité virtuelle) peut louer la puissance d’un ordinateur voisin pour un rendu instantané, puis disparaitre. Le tout est orchestré par une couche blockchain de « Réputation & Récompenses » : fournir des données = gagner des AUKI ; consommer des services = brûler des AUKI. Ainsi, l’inflation devient déflation au fil des interactions. Le protocole ne cherche pas à savoir où est votre canapé ; il vous permet de le monnayer sans le montrer.

Auki Tokenomics – brûler pour apprendre, staker pour servir

Le token AUKI est le carburant et le gouvernail. Trois rôles, trois mécanismes :

- Les utilisateurs brûlent des AUKI pour accéder à la cartographie ou au calcul spatial ; chaque transaction retire des tokens de la circulation, rendant le protocole plus rare à mesure qu’il est utilisé.

- Les opérateurs de nœuds stakent des AUKI comme caution de bonne foi ; plus la mise est élevée, plus la chance d’être choisi pour une tâche est grande, et plus les récompenses suivent.

- Quant aux développeurs, ils brûlent des AUKI pour déployer des domaines (zones d’intérêt), créant un marché où les cartes les plus précises sont aussi les plus chères.

Aucune réserve de guerre, pas de « fondation » qui détient 30 % du stock : l’émission initiale est limitée, et la courbe de désinflation est programmée dans le code. Le réseau devient ainsi un bien public autofinancé, tenu par ses usagers plutôt que par un conseil d’administration.

Auki : gagner l’espace sans perdre son âme

Auki n’est pas qu’un réseau ; c’est un paradigme où la valeur naît du partage temporaire plutôt que de l’appropriation permanente. Si nous réussissons, la prochaine génération ne se souviendra même pas qu’il existait une alternative centralisée. Ils sauront juste que le monde est plus vaste quand chaque capteur peut choisir de se taire ou de parler, mais jamais de mentir. Et ça vaut le coup d’être exploré.